高齢者の夏バテ予防ガイド|栄養・生活・レシピで支える暑さ対策の決定版

高齢者の夏バテが深刻化する理由|見逃されがちな変化とリスク

高齢者の夏バテは、単なる疲労や食欲不振ではなく、重篤な体調悪化や要介護リスクにつながる深刻な現象です。近年の猛暑の影響で、以前よりも症状が顕在化しやすくなっており、早期の気づきと対応がますます必要となっています。

夏バテとは、暑さによって体力が消耗し、食欲が減退したり、倦怠感・脱水などの不調が続く状態を指します。若年層であれば一時的な症状で済むことも多いですが、高齢者の場合は回復力が低く、夏バテから深刻な健康障害へと発展することも少なくありません。

特に問題となるのは、自覚しにくいことです。高齢者は体温調節機能やのどの渇きに対する感覚が衰えているため、体が危険信号を発していてもそれに気づかないことが多く、周囲のサポートが必要になります。

高齢者が夏バテしやすい3つの身体的変化

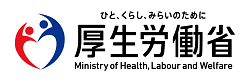

体温調節機能の低下

暑さを感じにくく、室温が高くてもクーラーを使用せず、熱中症に至るケースが多い。

水分保持能力の低下

高齢になると体内の水分量が10~15%減少し、少しの脱水でも体調を崩しやすくなる。

筋肉量の減少

筋肉は水分を保持する役割も担っており、筋力が低下すると体力・免疫力も下がる。

夏バテと熱中症の症状の違い

| 症状 | 夏バテ | 熱中症 |

|---|---|---|

| 食欲 | 低下・食が細くなる | 完全な拒食や吐き気 |

| 意識 | 集中力の低下、ぼんやり | めまい・ふらつき・意識混濁 |

| 発汗 | 量の増減があるが持続的 | 急激に汗が出なくなることも |

このように、夏バテと熱中症では症状の現れ方や重症度に違いがありますが、高齢者は境界が曖昧なまま進行することがあるため、日常的な観察と予防意識が不可欠です。

また、近年注目されているのが「フレイル」と呼ばれる状態です。これは筋力や活動量の低下によって、介護が必要となる手前の状態を指します。夏バテによる栄養不足や運動量の減少が引き金となるため、夏場の一時的な不調が将来的な生活の質(QOL)に影響を及ぼす可能性もあるのです。

家族や介護者が気づくべき夏バテのサイン

高齢者自身が「体調が悪い」「暑い」と訴えにくいこともあり、周囲の小さな気づきが大きな健康被害を防ぐ鍵となります。以下のような変化が見られたときは、夏バテを疑い、早めの対応が望まれます。

好きなものすら食べたがらない傾向がある

外出や会話の回数が減っている活動量の低下が夏バテによる倦怠感の表れかもしれません

生あくびやぼーっとする時間が増えた脱水や軽度の熱中症の兆候である可能性があります

寝つきが悪くなった体温調節の乱れが睡眠に影響を与えている場合があります

これらは一見すると加齢による自然な変化にも見えるため、見逃されがちです。だからこそ、普段からの変化を丁寧に観察することが大切なのです。

夏バテの放置がもたらす深刻な影響

「食欲がないから少し様子を見よう」「水分をとっているから大丈夫」といった軽視が、思わぬ事態を引き起こすことがあります。以下は、高齢者が夏バテを放置した場合に生じうるリスクです。

-

低栄養状態食事量が減ることで、ビタミン・ミネラル・タンパク質が不足し、免疫低下や慢性疾患の悪化リスクが高まります。

-

フレイル進行一時的な倦怠感が活動量の低下を招き、筋力や認知機能の低下を加速させる引き金となります。

-

脱水・熱中症水分摂取量が不十分だと、軽度の脱水から急激に症状が悪化することがあり、救急搬送される例も少なくありません。

これらの影響は「ある日突然」現れるものではなく、少しずつ忍び寄るように進行していきます。そのため、定期的な声かけや体調の確認、食事の見直しなどに注意しましょう。

高齢者の夏を支える意識を

高齢者にとって、夏という季節はときに生命の危機ともなる厳しい環境です。しかし、だからこそ「小さな変化に目を向ける」「少しの不調も見逃さない」ことが、健康寿命を延ばすための気づきになります。

本人が気づかない・訴えない場合でも、周囲の人間が気づくことで救える命があるという認識を持つことで、介護者や家族、地域のつながりが「見えない夏バテ」を防ぐ支えとなり、本人の生活の質を守る大きな力になるのです。

暑さに負けない体づくりの基本|水分・栄養・休養の3本柱

高齢者の健康を守る夏の対策は、「暑さに強い体をつくること」に尽きます。そのためには水分・栄養・休養という3つの要素を日常の中でバランスよく取り入れることが欠かせません。どれか1つでは不十分で、3つが連携して機能することによって、体調の安定と夏バテ予防につながります。

夏は気温と湿度が同時に高くなり、体温調整が難しくなる季節です。高齢者はその変化に敏感に反応できないため、「自覚がないまま体力を失っている」状態になりやすいのです。無理なくできる習慣を、今から見直していきましょう。

基本1:水分補給は量よりタイミングと習慣化が鍵

高齢者にとって水分補給は、最も基本な予防対策です。特に注意したいのが、「のどが渇いてから飲む」では遅いという点です。加齢によりのどの渇きを感じにくくなっているため、自発的な水分補給が減り、知らぬ間に脱水状態に陥るリスクが高まります。

目安量

1日あたり約1.2L(コップ6~8杯)を目安に補給する

おすすめのタイミング

起床後/食事中/入浴前後/就寝前

適した飲み物

水・麦茶・白湯(※緑茶やコーヒーは利尿作用があるため過剰摂取に注意)

飲む回数を習慣として決めるのが効果的です。例えば、朝の歯磨きのあと・テレビを見る前・昼食後・風呂前など、日常の行動に紐づけておくことで、自然と水分補給が定着していきます。

基本2:夏でもしっかり栄養を摂る工夫を

暑い季節は食欲が落ちがちですが、だからこそ「量よりも質」を意識した食事が必要です。高齢者は特に、栄養が不足すると一気に体力が落ち、体調を崩しやすくなります。

暑さに強い体を支える栄養素として、次の3つは必須です。

-

タンパク質

筋力維持や免疫力アップに欠かせない栄養素。魚・卵・豆腐など、消化がよく調理しやすい食材を中心に。

-

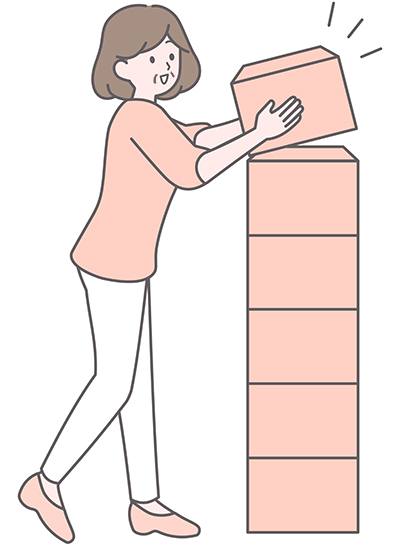

ビタミンB1

糖質をエネルギーに変換し、疲労回復を助ける。豚肉・大豆製品・うなぎなどに多く含まれます。

-

クエン酸

乳酸の分解・排出を促進し、疲労物質の蓄積を防ぐ。梅干し・柑橘・酢の物などが効果的。

これらの栄養素をすべて揃えようとするのは難しく感じるかもしれませんが、1日トータルで摂ることを目標にすれば、過剰な負担なく実践可能です。軽いおやつや間食も活用するとよいでしょう。

基本3:休養と自律神経の整え方

夏の暑さは体にだけでなく、心にもじわじわと影響を与えます。特に高齢者は、ちょっとした疲労が慢性化しやすく、睡眠の質が下がることで自律神経が乱れ、さらに不調を招いてしまうこともあります。

休養とは、単に「長く眠る」ことではなく、身体も心も落ち着かせる習慣をもつことです。高齢者が取り入れやすい方法として、次のような工夫が挙げられます。

就寝前の入浴

ぬるめのお湯(38~40℃)で10~15分。副交感神経が優位になり、深い眠りに入りやすくなります。

寝室の温湿度管理

室温26~28℃、湿度50~60%が理想的。扇風機や除湿機を併用して調整しましょう。

昼間の軽い活動

午前中に軽く体を動かすと、夜に眠りやすくなります。散歩や買い物などが良い例です。

どうしても夜に眠れない場合は、午後に30分以内の昼寝を取り入れることも有効です。ただし長すぎると夜の睡眠に影響するため、時間には注意が必要です。

3つの柱をつながりで考えることが大切

ここまで紹介した3つの柱は、それぞれが独立したものではなく、相互に支え合って初めて効果を発揮します。

このように、どれか1つが欠けると、他の2つにも影響が波及します。大切なのは、毎日の暮らしの中で少しずつ3つを積み上げていく意識です。

一気にすべてを変える必要はありません。例えば、水分を取る時間を決める、1品だけでもたんぱく質を加える、寝る前に照明を落として心を落ち着かせる。それだけでも、体と心は少しずつ整っていきます。

暑さをしのぐ体は、日々の積み重ねの中で自然と形作られていきます。高齢者の暮らしに無理のない形で、この3つの要素を取り入れることが、夏を元気に乗り切る第一歩になるのです。

食欲がないときにこそ必要な栄養素|ビタミンB1・たんぱく質・クエン酸

高齢者が夏バテで最も悩みやすいのが「食欲がわかない」「何を食べても美味しく感じない」という状態です。こうした状況で必要なのは、無理に量を食べさせることではなく、必要な栄養をピンポイントで補う視点です。

暑さによって代謝や消化吸収が落ちているときほど、体は回復に必要な栄養素を求めています。特に意識して摂取したい3つの栄養素を、以下に詳しく解説していきます。

疲労を回復する「3つの鍵」

-

ビタミンB1糖質をエネルギーに変える働きがあり、疲労回復を助けます。夏は汗で失いやすく、積極的な摂取が必要です。

-

たんぱく質筋肉や内臓、酵素、免疫細胞など体の土台をつくる栄養素。不足すると体力と回復力が著しく低下します。

-

クエン酸乳酸を分解・排出し、エネルギー代謝を活発にします。酸味で食欲を引き出す効果もある、夏の強い味方です。

これらの栄養素は、それぞれが単体でも有効ですが、組み合わせて摂取することで相乗効果を発揮します。次の分類表を参考に、日常の食材選びに役立ててみましょう。

高齢者に適した「栄養素別おすすめ食材」

| 栄養素 | 主な食品例 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| ビタミンB1 | 豚肉、うなぎ、枝豆、玄米、そば | ニンニクやネギと組み合わせると吸収率が上がる |

| たんぱく質 | 鶏ささみ、まぐろ、卵、豆腐、納豆 | 動物性と植物性をバランスよく組み合わせる |

| クエン酸 | 梅干し、レモン、キウイ、酢、柑橘類 | 酸味を活かした料理は見た目・香りの刺激にも効果的 |

どの栄養素も、消化がよく、加熱しても栄養価が保たれる食材が理想です。また、見た目や香りの演出によって、食欲の起動スイッチを入れることも忘れてはなりません。

「食べられない日」のための食事アイデア

夏場、どうしても食が進まない日が出てきます。そんな時に無理をして一汁三菜を整えようとするのではなく、食べられる範囲で栄養をカバーする工夫が必要です。

以下は、食欲がないときでも取り入れやすい食べ方の例です。

食欲がないときでも取り入れやすい食べ方

-

お茶漬け+梅干し

ごはんが進みにくいときでも、さっぱりと食べられ、クエン酸も補給できる

-

冷ややっこ+納豆

たんぱく質とビタミンB群を同時に摂取可能。加熱不要で調理も簡単

-

バナナ+ヨーグルト

食欲がなくても口当たりがよく、ミネラルや乳酸菌も摂れる

-

そうめん+豚しゃぶ+酢たれ

炭水化物・たんぱく質・クエン酸がそろった夏の定番スタイル

どれも一品で必要な栄養素が複数含まれており、「無理せず栄養を補う」工夫として非常に有効です。ポイントは、見た目が鮮やか・香りが立つ・喉ごしが良いという3点を満たすことです。

食べる気力を引き出すコツ

食欲は、空腹だけでなく「食べたい」という心理的な刺激でも生まれます。そこで注目すべきなのが、五感へのアプローチです。

視覚赤・緑・黄など色のコントラストを使う(トマト・ピーマン・卵など)

嗅覚シソ・ミョウガ・柚子など香味野菜の香りで脳を刺激

味覚冷たさや酸味をアクセントにしたレシピ(酢の物・冷製スープなど)

触覚やわらかい・なめらか・冷たいなど、口当たりの良さを重視

聴覚食卓に季節の音楽や自然音を取り入れると、気分転換につながる

これらを組み合わせることで、「なんとなく食べたくなる」状態を作ることができます。特に高齢者は、体調に関わらず食事が「楽しみ」になるかどうかが継続の鍵になります。

栄養補給は習慣化で効果を高める

たまに頑張って栄養を取るよりも、毎日少しずつ意識して摂取を積み重ねる方が、体には効果的です。食事全体ではなく、1品・1食ごとに「これだけは補おう」という視点を持つと取り組みやすくなります。

たとえば次のような「ミニ目標」を設けると、気負いなく継続できます。

- 朝はゆで卵かバナナを1つ食べる

- 昼か夜に1回は豆腐料理を入れる

- 梅干しは毎日1個、夏の間だけでも継続する

大切なのは、「食欲がなくても食べられる」「毎日食べても飽きない」ものを見つけることです。その中に、ビタミンB1・たんぱく質・クエン酸といった要素が含まれていれば、自然と夏バテ予防の効果が蓄積されていきます。

無理なく、さりげなく、でも確実に。高齢者にとって理想的な栄養の摂り方は、そんな穏やかな継続の中にこそあります。

夏に起こりやすい体調不良とそのサイン|熱中症やフレイル予防のヒント

高齢者が夏に体調を崩しやすいのは、暑さや湿度に体がうまく対応できないためです。その結果、さまざまな不調が複合的に重なり、気づかぬうちに体力や免疫が低下していきます。

しかし、これらの体調不良は突発的に現れるものではなく、日々の生活の中に現れるサインを見逃さずに対応することで、多くの場合は予防・軽減が可能です。

高齢者が夏にかかりやすい体調不良とは

-

熱中症高温下で体温調節ができず、脱水・意識障害・頭痛・吐き気などを引き起こす。

-

脱水症状発汗・呼吸・排泄などで失われる水分や電解質が補えず、全身の倦怠感や発熱を招く。

-

フレイル(虚弱)食欲・筋力・活動量の低下から「介護手前」の状態へ移行しやすくなる。

特に注意したいのが、症状が「徐々に」進行していくことです。熱中症であれば「汗をかかなくなる」、フレイルであれば「最近外出しない」など、日常の変化がサインとなります。

夏バテ・熱中症・フレイルの症状を比較

| 状態 | 主な原因 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| 夏バテ | 暑さによる自律神経の乱れ、栄養不足 | 倦怠感、食欲不振、胃の不快感、集中力低下 |

| 熱中症 | 高温・脱水による体温調整不全 | めまい、頭痛、吐き気、意識障害、発熱、汗が止まる |

| フレイル | 活動量・栄養・筋力の不足 | 食事量減少、筋力低下、外出しなくなる、転倒しやすくなる |

このように、それぞれの状態には特徴がありますが、症状が重複することも多く、初期段階での判断が難しいこともあります。大切なことは、いつもと違う様子に早く気づくことです。

日常に潜む「気づきのきっかけ」を大切に

高齢者が体調を崩す前には、必ずといってよいほど「ささいな変化」が現れます。それは体の変化だけでなく、生活のリズムや行動の変化として現れることもあります。

以下のようなサインは、夏バテ・熱中症・フレイルの前触れとして見逃せません。

- 朝起きるのが遅くなった/昼間にうとうとが増えた

- 以前よりも食事に手をつけなくなった

- 外出を嫌がる・会話が減る・笑顔が少ない

- 冷房の使用を嫌がり、室温が30℃を超えていても我慢している

このような「なんとなく元気がない」状態が1週間以上続く場合は、体の中で何らかの変調が起きているサインです。医師への相談や生活リズムの見直しが必要です。

フレイルを防ぐ3つのアプローチ

フレイルは進行性の状態であり、早い段階で予防することで元の状態に戻すことも可能です。以下の3つの視点を意識することが、効果的な対策になります。

栄養

運動

社会参加

この3つを柱として、生活の中に「小さな元気の積み重ね」をつくることで、毎日の食卓や会話の中に、楽しみや達成感を見つけられるような工夫が必要です。

家族や支援者が意識しておきたいこと

高齢者本人が「不調」を認識しにくい夏は、周囲の支援者が気づいてあげる力を持つことが予防のカギになります。特に次のような心がけが役立ちます。

- 食事量やトイレ回数をさりげなくチェックする

- 部屋の温湿度を数値で見えるようにする(温湿度計)

- テレビや天気予報をきっかけに「今日は暑そうだね」と話題にする

- 本人の「変わらない日常」を確認するフレーズを意識する(例:「お昼寝できた?」など)

大切なのは、気づいたことを否定したり説教せずに、「一緒に工夫していこう」という姿勢で接することです。高齢者の尊厳と安心感を守りながら、健康管理を支えていく視点が求められます。

急な体調不良は、静かに忍び寄ります。その前段階を察知し、そっと手を差し伸べられるかどうかが、命と生活の質を左右する分岐点になります。毎日の気づきの積み重ねが、夏を安全に過ごす最善の方法になるのです。

食欲を引き出すための工夫と献立例|見た目・香り・食感への配慮

高齢者の夏バテで最も悩ましいのが「食べたくない」という状態です。食欲の減退は、単に「お腹が空かない」だけでなく、暑さによる消化機能の低下や自律神経の乱れ、気力の減退も関係しています。

だからこそ、「無理に食べさせる」のではなく、「食べたいと思える条件」を整えることを意識しましょう。その鍵になるのが、「見た目」「香り」「食感」の3つの刺激です。

食欲を呼び起こす3つの感覚刺激

-

視覚:色と盛り付け

赤・緑・黄などコントラストのある色合いを使うと、見た目から食欲が刺激されます。器や小鉢の色使いも工夫しましょう。

-

嗅覚:香りのアクセント

しそ、みょうが、しょうが、ゆずなど香味野菜や柑橘の香りがあると、食べる意欲が湧きます。炊きたての香りも大事な要素です。

-

触覚:やわらかさと温度

ひんやりした冷菜、ほんのり温かい煮物など、口当たりや温度差を活かした食事が満足感につながります。歯ごたえも大事な刺激です。

これらの要素を少しずつ取り入れるだけでも、「食べてみようかな」という気持ちを引き出す効果があります。

献立のヒント|少量で栄養豊富な一品例

以下は、食欲がない時でも受け入れられやすく、なおかつ栄養価の高い「一皿完結型」の簡単献立例です。1食すべて整える必要はありません。「これだけでも食べてもらえる」工夫が大切です。

これらは調理も簡単で、食卓に「ちょっと食べてみようか」と思わせる工夫が詰まっています。

「食べたい」を支えるのは、感覚と記憶と安心感

高齢者の食欲は、五感だけでなく記憶や気分、人との関係性とも深く関わっています。食べ物そのものだけでなく、食べる時間や空気感、声かけなどの周辺環境が大きな影響を与えるのです。

例:子どものころによく食べた煮物、実家の味噌汁の具、懐かしいおやつなど

「一緒に食べる」ことで楽しさが増す例:孫や近所の方と少量でも同じメニューを共有する

声かけの工夫で拒否感を減らす例:「一口だけ味見してみようか?」「○○さんも好きだったよね」などの共感型の言葉

こうした働きかけは、「食事=義務」ではなく「楽しみや記憶とつながる時間」に変える手助けになります。高齢者の生活の中で、食べることが喜びとして位置づけられるよう、環境や関わり方にも意識を向けることが大切です。

介護する側にとっても「続けやすい食支援」を

介護する側にとっても、毎回「栄養バランスを整えなければ」「きちんと完食させなければ」と気負いすぎると、負担が大きくなります。

そこで意識したいのが、「続けられることだけを習慣化」する工夫です。

- 冷蔵庫に「食べやすい・すぐ出せる食材」を常備しておく(例:豆腐、ヨーグルト、ゆで卵)

- 前日の夕食を少し多めに作り、翌日の昼に使い回す

- 市販品(レトルト・冷凍)も活用し、盛り付けや香味野菜で味変を加える

たとえ毎日でなくても、「2日に1回は一緒に食べる」「週1回は好きな物を用意する」など、小さな取り組みを積み重ねていくことで、食事の場が楽しい時間に変わっていきます。

「また食べたい」と思える工夫を、少しずつ

高齢者にとって、「食べること」は単なる栄養補給ではなく、「身体を維持する力」「気持ちを前向きにする刺激」「人とのつながりを感じる瞬間」でもあります。

だからこそ、「量」よりも「質」、そして「楽しさ」を大切にすることが、継続的な食支援の鍵になります。

今日は食べられなかった。でも明日は一口食べられた。そんな小さな変化を見逃さず、喜びに変えていけるような関わりが、真の意味での「夏バテ予防」につながっていくのです。

介護の現場で人気のレシピ紹介|簡単調理で続けられる夏の食事

家庭での介護食や高齢者向け食事の現場では、「手軽に作れて栄養価が高く、しかも食べやすい」レシピが重宝されています。特に夏の時期は、火を使う調理や長時間の作業が敬遠されがちなため、ひと手間でしっかり食べられる時短レシピが求められています。

現場でよく使われる夏向けの定番レシピを、栄養バランス・調理の手軽さ・食欲を引き出す工夫の観点から厳選してご紹介します。

夏に嬉しい高齢者向け人気レシピ3選

- 材料:豚しゃぶ肉、きゅうり、ミニトマト、レモン果汁、粉ゼラチン、めんつゆ

- ポイント:野菜は下茹で不要、冷やして食べることで涼感と栄養を両立

- 材料:かじき、ズッキーニ、かぼちゃ、きのこ、バター、レモン、コンソメ

- ポイント:加熱はレンジでOK。見た目も鮮やかで食欲をそそる

- 材料:米、ツナ缶、枝豆、人参、めんつゆ、バター

- ポイント:味つけは控えめにし、素材の風味を活かす

これらのレシピは、調理の手間が少なく、見た目がよく、栄養が偏らないことを条件に現場で支持されています。

料理が苦手でもできる!「継続」につながるポイント

レシピの良し悪しは、完成度ではなく「続けられるかどうか」がポイントです。以下のチェックリストを使って、日々の中でムリなく取り入れられる工夫を試してみてください。

- 火を使わずレンジで完結する料理を覚えておく

- 食材は冷凍野菜・カット野菜などを活用する

- タンパク質は缶詰(ツナ・さば)や冷凍肉を常備

- 調味料は「めんつゆ・酢・ごま油」などシンプルでOK

- 見た目を整えるために器を明るめの色にする

「その人らしく食べられる形」を見つける工夫

高齢者の食事では、「量」や「味つけ」以上に、「食べやすさ」や「飲み込みやすさ」への配慮が必要です。特に噛む力や嚥下機能が落ちている方には、食材の形状ややわらかさを調整する工夫が欠かせません。

以下は、一般的なレシピを「食べにくさ別」に調整するアイデアです。

肉は薄切り・細かく刻む/豆腐・卵などやわらか素材を中心に

飲み込みにくいときとろみをつける・ゼリー状にする・汁物はとろみスープに

食欲がないとき酸味や香りのアクセントをつける/小鉢形式にして少量から

また、最近ではムース状の介護食や、見た目はそのままでやわらかい食材が市販されています。自宅調理では難しいと感じたら、こうした市販の「やわらか食材」を取り入れてみるのも一つの手段です。

「宅配食」という選択肢を気軽に活用

介護をする家族にとって、毎日調理するのは大きな負担です。夏の暑さや買い物の困難さも加われば、なおさら続けにくくなります。

そこで注目されているのが、高齢者向けの宅配食サービスです。管理栄養士が監修した冷凍弁当や、食事制限に対応したやわらか食が定期的に届くサービスなら、安全・時短・栄養バランスの3つを同時に叶えられます。

利用する際は、以下のポイントをチェックしましょう。

- 管理栄養士が監修している献立か

- 冷凍保存で好きなタイミングに使えるか

- 嚥下・咀嚼に配慮した「やわらか食」「ムース食」などの選択肢があるか

- 塩分・たんぱく質制限にも対応しているか(持病がある方の場合)

自分で調理するのが難しいときや、家族が疲れてしまったときも、こうした選択肢があることで、「食事を続ける」ことが継続可能になります。

無理なく、おいしく、毎日を支えるレシピづくりを

夏の食事で大切なのは、毎日作れる手軽さと、本人が「食べてみたい」と感じられる工夫です。完璧な栄養バランスを毎回実現する必要はありません。「今日は冷たいものだけでもOK」「食べられたことが嬉しい」という視点を大切にしてください。

高齢者が自分のペースで、無理なく、そして安心して食事ができる環境こそが、夏バテ予防にもつながります。そして介護する人も「がんばりすぎない」工夫を取り入れながら、無理なく続けられる方法を見つけていきましょう。

家庭と地域でできる支援|宅配食や生活環境から支える夏バテ対策

高齢者の夏バテ対策において「栄養のある食事をとること」は最も基本的な要素です。しかし実際には、本人の体力や意欲の問題、介護する家族の負担、暑さによる調理の困難さなど、食事の継続にはさまざまなハードルが存在します。そこで注目したいのが、家庭内だけで完結させず、地域のサポートや社会資源を活用するという視点です。

「食べる」という行為は、体調管理だけでなく、心の安定や社会とのつながりを維持する手段でもあります。家庭と地域の両方から高齢者の「食」と「生活」を支える具体的な方法について、実践的な支援策を整理していきます。

在宅での継続支援|宅配食サービスの上手な使い方

近年、高齢者向けの宅配食サービスが進化しています。冷凍で届く食事は保存性に優れ、火を使わずに栄養バランスの整った食事が提供できることから、「食事づくりの手が足りない家庭」にとって大きな味方です。

例えば、以下のようなニーズに応える宅配食が活用されています。

- やわらか食(咀嚼・嚥下力に配慮)

- ムース食(見た目もきれいな形状)

- 減塩・糖質制限食(持病がある方向け)

- 管理栄養士監修で栄養バランスの調整が安心

1日3食すべてを宅配にする必要はありません。昼食だけを宅配にする/週に2~3回だけ利用するなど、柔軟な活用方法が「無理なく継続できる食生活」につながります。

さらに、訪問スタッフによる安否確認を兼ねたサービスも増えており、独居高齢者や離れて暮らす家族にとっては、見守り支援としても大きな安心材料となっています。

住まいの工夫|涼しく快適な環境づくり

夏バテを防ぐには、室温・湿度の管理も食事と並ぶ重要なポイントです。高齢者は暑さやのどの渇きに気づきにくく、エアコン使用をためらう方も多いため、住環境の工夫が体調維持に直結します。

次のような取り組みで、快適な生活空間を整えましょう。

- 室温28℃以下・湿度60%以下をキープ

- 温湿度計を見える場所に設置して数値で管理

- サーキュレーター・すだれ・遮熱カーテンで室温上昇を防ぐ

- トイレ・浴室・寝室にも扇風機や送風機を設置

「電気代がもったいない」と使用を控える方には、エアコンの必要性を医師から伝えてもらうのも効果的です。根拠をもった説明で納得してもらいやすくなります。

地域資源を活かす|見守りと声かけの力

高齢者が安心して暮らし続けるためには、家庭の中だけでなく、地域全体での見守りと支え合いが欠かせません。

現在では、多くの地域で以下のような高齢者支援が行われています。

- 民生委員・地域包括支援センターによる定期訪問や見守り支援

- 配食サービスを通じた安否確認と食生活のサポート

- 高齢者サロン・体操教室・地域の食事会などによる孤立予防

これらの取り組みは「目に見えにくい体調不良」や「夏バテの兆候」に気づくきっかけにもなります。また、定期的な声かけや接触は、本人の安心感と生活意欲の維持にもつながります。

家族や支援者の「気づき」と「つなぎ」が予防の力に

日常の中で現れる「なんとなく元気がない」「食が細くなった」などの変化に気づいたとき、早めに対応できるつながりを持っておくことが重要です。

例えば、次のようなケースで地域の支援と連携することが効果的です。

家族だけで対応しきれない場合も、専門職とつながることで負担が軽減し、的確なサポートが可能になります。

「孤立させない環境」が夏を乗り切る最大の支援

高齢者の夏バテは、体の疲れだけでなく、

食事や室温管理など目に見える支援も大切ですが、「気にかけてもらえている」「誰かがそばにいる」という感覚が、体調を崩さずに過ごすための最大の力になります。

食事を通じた健康づくりも、生活を整える環境も、そして見守りの仕組みも、すべては「その人らしく夏を過ごす」ための手段です。完璧である必要はありません。家庭と地域、それぞれができることを少しずつ重ねることで、どんなに暑い日でも、安心して暮らせる毎日が形づくられていくのです。

高齢者の「食」と「生活」を支えるのは、特別な誰かではなく、日々のそばにいる家族や地域の力。小さな気づき、小さな工夫が、健康と笑顔を守る確かな力になります。