「物忘れ」と「認知症」の違いを正しく理解する|見極め方・原因・対処法を徹底解説

「物忘れ」と「認知症」はどう違う?|記憶の仕組みから理解する基本の視点

「最近よく物を探すようになった」「名前がすぐ出てこない」、そんな日常の小さな違和感から、ふと「もしかして認知症では?」と不安になることがあります。しかし、すべての物忘れが認知症とは限りません。記憶のしくみや思い出す力の変化を知ることで、「物忘れ」と「認知症」の違いを正しく理解できるようになります。

記憶のしくみを理解すると違いが見えてくる

この3ステップのうち、どこに問題が生じているかによって「物忘れ」と「認知症」の違いが明らかになります。

加齢による物忘れは思い出せないが、覚えたことはある

年齢を重ねると、記憶の中でも「思い出す(想起)」という力が弱くなりがちです。これは「記憶した体験を忘れた」のではなく、「記憶はあるのに取り出せない」状態です。誰にでも起こる自然な変化であり、会話のヒントや状況を与えられると、「ああ、そういえば!」と思い出せることがほとんどです。

例えば、「昨日の夕飯何食べたっけ?」と一瞬わからなくても、「魚だったよね」「味噌汁がついていたよ」と言われると、「あ、そうそう」と記憶がよみがえります。これは記憶が保存されている証拠です。

認知症の物忘れは覚えていないため思い出せない

一方、認知症では「覚える(記銘)」の段階に問題があるため、体験そのものが記憶に残りません。体験した事実がまるごと抜け落ちるため、どんなにヒントを与えても思い出すことができないのが大きな特徴です。

たとえば、「昨日、お友達と食事に行ったんだよ」と言われても、「そんなことしてない」「行ってないよ」と反論するケースがあります。これは、食事をしたという出来事そのものを覚えていないからです。

このように、「記憶を呼び出せない状態」と「記憶が存在しない状態」では根本的に性質が異なり、見極めの大きなポイントとなります。

自覚があるかどうかも重要な違い

加齢による物忘れでは、本人が「最近、忘れっぽくなってきたな」と自覚していることが多いのに対し、認知症では「自分が忘れていること自体」に気づいていない傾向があります。これも大きな違いのひとつです。

つまり、

このような自覚の有無も、見極めにおいて欠かせない視点といえます。

「物忘れ」と「認知症」行動のちがいを比較

| 項目 | 加齢による物忘れ | 認知症による物忘れ |

|---|---|---|

| 記憶の自覚 | 自覚がある | 自覚がない |

| ヒントへの反応 | 思い出せる | 思い出せない |

| 日常生活への支障 | ほとんどない | 支障をきたす |

| 反応の特徴 | 間違いを指摘すると謝る | 辻褄を合わせた作り話をする |

具体的な反応のちがい例

-

加齢による物忘れ「あれ、鍵どこに置いたかな?…あ、さっき玄関に置いたかも」

-

認知症による物忘れ「鍵がない!誰かが盗んだんじゃないか!」

-

加齢による物忘れ「昨日の夕飯、何だっけ?たぶん魚だったと思うけど…」

-

認知症による物忘れ「夕飯?食べてないよ、まだ何も食べてない!」

早期受診の必要性を判断する目安

物忘れが単なる加齢によるものか、それとも認知症の兆候か迷ったときは、「生活に支障が出ているか」を一つの判断材料にするとよいでしょう。例えば以下のようなケースでは、医療機関への相談を検討してください。

- 同じ話を何度も繰り返すようになった

- 財布や鍵の置き場所を常に忘れている

- 「そんなこと言っていない」と否定し、記憶の欠如を認めない

- 家族や周囲が違和感を感じ始めている

これらのサインは、初期のうちに発見することで進行を緩やかにしたり、対処しやすくなる可能性があります。本人の自覚がなくても、周囲の気づきが欠かせません。

不安な気持ちに寄り添う姿勢も大切

物忘れに対して過敏になりすぎる必要はありませんが、不安を抱えたままにしないことも大切です。「年齢のせいかも」と自己判断せず、身近な人や医師に相談することで、安心につながるケースも少なくありません。

「ただの物忘れ」と「認知症による記憶障害」の違いは、記憶の働き方と自覚の有無にあります。正しい理解と早めの行動が、心の負担を軽くすることに繋がるのです。

加齢によるもの忘れの特徴と発生メカニズム|誰にでも起こる自然な変化

「昨日見たテレビ番組の名前が思い出せない」「メガネをどこに置いたか忘れて探してしまう」、こうした現象に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。加齢によるもの忘れは、認知症とは違い、誰にでも起こるごく自然な脳の変化です。

年齢を重ねることによって、記憶力や集中力は徐々に低下していきますが、それは身体機能と同様に老化の一環ととらえることができます。その変化の具体的な特徴と発生の仕組みについてわかりやすく解説します。

年代別に変化する物忘れの傾向

脳の老化と「思い出す力」の関係

加齢による物忘れは、主に脳の「前頭葉」や「海馬(かいば)」といった部位の機能低下によって引き起こされます。これらの部位は情報を一時的に保持したり、必要な記憶を呼び出す際に使われる大事な領域です。

加齢により神経細胞の活動が鈍くなると、特に「思い出す力(想起力)」が弱くなっていきます。そのため、

- 顔は思い出せるけど名前が出てこない

- 何を取りに来たか忘れて立ち尽くす

- 買い物リストを忘れて必要なものを買いそびれる

といった現象が多くなるのです。

忘れていたことを思い出せるのが大きな違い

加齢によるもの忘れの最大の特徴は、「ヒントを与えられると記憶がよみがえる」という点です。これは、記憶がまったく消えてしまったわけではなく、脳の検索機能が一時的に遅れているだけと考えるとイメージしやすいでしょう。

例えば、「昨日の夕飯は?」「ほら、魚だったじゃない?」という言葉に、「ああ、サバの味噌煮だったね」と記憶が引き出されるのは、まさにその証拠です。

これは認知症との決定的な違いであり、後の判断材料にもつながっていきます。

一時的な要因での物忘れと老化の違い

一時的な物忘れは、睡眠不足やストレス、過労などが原因となって起こる場合があります。これらの状態では、脳が本来の力を発揮できず集中力や短期記憶の働きが低下してしまうため、「聞いたばかりの話を覚えていない」「名前が出てこない」といった症状が現れるのです。

ただし、これらは十分な休息や生活改善によって比較的早期に回復することがほとんどで、一過性の物忘れと考えられます。

加齢によるもの忘れをセルフチェック

自身や家族の変化に不安を感じたときは、簡単なチェックをしてみましょう。次のような傾向があれば、加齢による自然な変化である可能性が高いといえます。

- 忘れても、あとから思い出せる

- 日常生活には特に支障がない

- 間違いを素直に認め、訂正できる

- 予定や行動をメモして工夫している

一方で、日常生活に明らかな混乱や不自然な作り話、被害妄想が加わっている場合は、認知症の兆候かもしれません。違和感があれば、かかりつけ医や地域の支援窓口に早めに相談してみましょう。

家族として知っておきたい正常な物忘れの安心材料

家族が年齢を重ねていくなかで、以前より忘れっぽくなったと感じることがあるかもしれません。ですが、次のような様子が見られる場合は、自然な老化によるもの忘れの範囲といえるでしょう。

- 会話や生活のリズムが安定している

- ユーモアや感情表現が以前と変わらない

- 忘れたことを補う工夫(メモ・習慣化など)を自発的に行っている

忘れること自体が問題なのではなく、それによって混乱やトラブルが起きるかどうか、またそれにどう対応しているかが重要です。

自然な変化を「病気」と決めつけない視点を

物忘れがあるからといって、すぐに病気と結びつける必要はありません。自然な加齢による変化を受け入れつつ、必要に応じて環境を整えることが大切です。

メモ帳やカレンダーを活用したり、毎日の行動を習慣化するなど、ちょっとした工夫でも記憶力の低下を補うことができます。ご本人の努力や意欲を尊重しながら、見守る姿勢も大切にしたいものです。

次では、認知症によるもの忘れが加齢の物忘れとどう異なるのか、具体的な症状や行動パターンから読み解いていきます。

認知症による記憶障害とは|体験ごと消える記憶と日常生活への影響

認知症による記憶障害は、単に「忘れっぽくなる」というレベルを超え、体験そのものが記憶から消えてしまうのが特徴です。認知症特有の記憶の障害がどのようなメカニズムで起こるのか、日常生活にどのような影響を及ぼすのかを具体的にひも解いていきます。

記憶が消えるまでのプロセス

日常生活に現れる「記憶ごと抜け落ちる」症状

認知症による物忘れは、以下のように生活の連続性が断ち切られてしまう現象として現れます。

- 食事をしたこと自体を忘れ、「今日はまだ食べていない」と言う

- 財布をしまった記憶がなく、「盗まれた」と思い込む

- 会話した内容を全く覚えておらず、何度も同じ質問を繰り返す

こうした症状は、単なる忘れたではなく、「体験がなかったことになっている」という、認知症特有の記憶障害です。

実例ストーリー:母の変化に戸惑う日々

-

「夕飯を食べたのに『まだ?』と聞かれる」80代の母と二人暮らしをする女性の体験です。ある日、「もう食事は済んだよ」と声をかけたところ、母は「私は食べてない」と真顔で返してきました。冷蔵庫に食べ残しがあり、食器も片付けていたにもかかわらず、食べた記憶そのものがなかったのです。

このように、本人にとっては「本当に体験していない」出来事が日々繰り返されることで、周囲との認識にズレが生まれます。これが時に怒りや不信感の原因となり、家族関係に影響を及ぼすこともあります。

初期段階で見られる反応のズレに注目

認知症が進行する前段階でも、「会話のかみ合わなさ」や「違和感のある言動」は現れます。以下のような反応に気づいたときは、早期対応のサインととらえてください。

- 「その話、さっきもしたよね?」と家族が感じる

- 同じ料理を何度も作る、または手順が飛ぶ

- 道順や操作方法を急に間違えるようになる

- メモを見ても意味がわからず混乱する

こうした症状は「うっかり」「疲れていたのかも」と見逃されがちですが、本人が記憶にないのに、言い訳をせずに受け入れてしまうことも特徴です。

記憶障害がもたらす生活の変化

記憶力の低下だけでなく、それに伴って起こる判断力の低下・感情の不安定さなどが、日常生活に大きな影響を及ぼしてきます。

- お金の管理ができなくなる(支払い忘れ、重複支払い)

- 調理中に火をつけっぱなしにする

- 服薬管理ができず、飲み忘れや重複が増える

- 目的を忘れて徘徊する

これらは命の危険にもつながるため、家族や周囲の見守り・工夫が欠かせません。

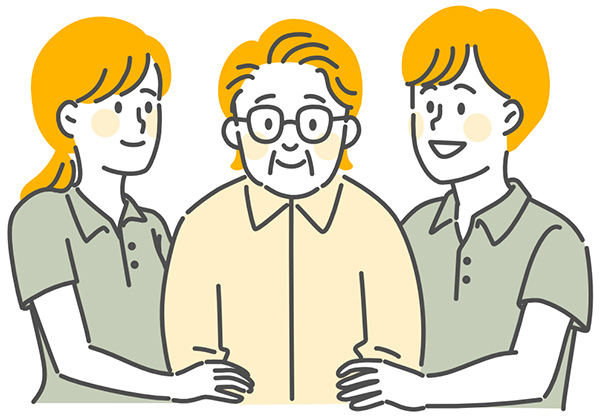

本人の自尊心を傷つけずに接するために

認知症の記憶障害では、本人にとっては「体験していないこと」が事実になっています。否定や訂正を繰り返すと、本人の混乱を深め、自尊心を傷つける原因になります。

そのため、以下のような対応が推奨されます。

- 否定せずに気持ちに寄り添う

- 話題を変えたり気をそらす

- メモや写真を活用し「見える安心」を増やす

「忘れること」そのものよりも、「忘れたことで本人がどう感じているか」に目を向けることが大切です。

早期受診の判断ポイント

以下のような変化が見られた場合、医療機関に相談することで早期発見・治療につながる可能性があります。

- 何度も同じことを聞く・言う

- 約束をすっぽかす・スケジュールを忘れる

- 財布や薬をしまった記憶が全くない

- 買い物内容や使途を覚えていない

認知症による記憶障害は「気づかれることなく進行する」リスクもあります。ご本人の尊厳を守りながら、正しい知識と対応でサポートすることが、安心できる毎日を支える鍵となります。

見極めのポイントを比較|行動・反応・生活への支障でわかる違い

「年のせいで物忘れが増えたのか」「認知症の始まりではないか」と不安に感じたとき、どこに注目すればその違いがわかるのでしょうか。行動・反応・生活の変化を丁寧に観察することで、加齢による自然な物忘れと、認知症による記憶障害をある程度見極めることが可能です。

それぞれの特徴を比較しながら、家族や支援者が早めに気づけるチェックポイントを整理していきます。

行動や反応の違いを比較表でチェック

| 比較項目 | 加齢による物忘れ | 認知症による物忘れ |

|---|---|---|

| 記憶のタイプ | 体験の一部を忘れるが、ヒントがあれば思い出せる | 体験そのものを忘れ、思い出すことができない |

| 自覚の有無 | 「忘れてしまった」と自覚がある | 自覚がなく、指摘されても理解できない |

| 日常生活への影響 | 支障は少なく、工夫で対応できる | 同じ行動を繰り返す、約束や予定を守れなくなる |

| 反応 | 間違いを認める・訂正できる | 言い訳や作り話をして辻褄を合わせようとする |

こんな行動があれば注意が必要

認知症の兆候として見逃せないのが、生活リズムや習慣の崩れです。次のような変化が見られた場合は注意が必要です。

- 時間・場所・人の認識が曖昧になる(例:今日は何日?と毎日聞く)

- 買い物で同じ物ばかり買う・お金の管理ができなくなる

- 料理の手順が抜ける・同じ調味料を何度も加える

- 探し物が多くなり、「誰かが盗った」と言い出す

こうした行動は、記憶の低下に加えて判断力や思考の柔軟性が失われてきているサインです。

会話から読み取るズレとその受け止め方

認知症が進行していくと、言葉の選び方や会話の流れに違和感が生まれることがあります。次のような場面が続く場合は、心の準備と同時に専門機関への相談も視野に入れておきましょう。

- 話が前後でつながらず、会話が噛み合わない

- 何度も同じ話を繰り返す

- 会話の途中で話題を見失ってしまう

- 質問に対して曖昧な返答が増える

本人は「普通に話しているつもり」であることが多く、無理に正そうとすると混乱や不安を増幅させてしまいます。大切なのは、否定せずに、流れに沿って会話を続ける柔軟さです。

家族が気づける生活支障のサイン集

「なんとなく様子が違う」と感じたとき、その直感は往々にして正確です。日々の行動の中に以下のような変化が見られたら、単なる物忘れではない可能性も考えてみましょう。

- 掃除や洗濯などの家事をしなくなった

- 郵便物を開封せずにため込むようになった

- ゴミ出しの日を何度も間違えるようになった

- 毎日決まっていた行動のリズムが崩れ始めた

こうした行動の変化は、脳の実行機能(計画→行動→完了)がうまく働かなくなってきているサインです。

チェックリストで早期発見の意識を

次のリストに、思い当たる項目が増えてきた場合は、早めの専門相談がおすすめです。「自分たちで何とかなる」と思い込まず、第三者の視点を取り入れることが、家族にとっても本人にとっても最良の選択となります。

- 同じ話を日に何度も繰り返す

- 「盗まれた」と周囲を疑うようになる

- これまでしっかりしていた人が、お金の管理に苦労し始めた

- 買い物や食事の内容が極端に偏る

判断の難しい初期段階ほど、家族の「違和感を見逃さない感覚」が、支援の出発点となります。

早期に気づくことが、未来の安心につながる

加齢による物忘れと認知症の境界線は明確ではありません。しかし、行動・反応・生活支障という3つの視点で違いを観察することで、より早く・正確に兆候をとらえることができます。

誰もが高齢期を迎える中で、こうした視点を持っておくことは、いざというときの備えとなり、安心と尊厳ある支援につながっていくのです。

病気が原因の物忘れもある|睡眠障害・うつ・脳疾患の関係を知る

物忘れの原因は必ずしも「老化」や「認知症」だけではありません。身体や心の病気が背景にある場合も多く見られます。

特に高齢者の場合、複数の健康課題が重なりやすく、一見すると単なる物忘れのように見える症状が、実は別の疾患の初期サインであることも。見逃されがちな病気と物忘れとの関係についてわかりやすく整理します。

見分けのカギとなる3つの視点

物忘れを引き起こす代表的な疾患一覧

| 疾患名 | 主な特徴 | 物忘れとの関係 |

|---|---|---|

| 睡眠障害 | 不眠・睡眠の質の低下 | 記憶の定着が妨げられ、短期記憶に支障 |

| うつ病 | 意欲低下・集中困難・気分の落ち込み | 情報の整理ができず、思考が滞る |

| 慢性硬膜下血腫 | 頭部外傷後、ゆっくりと脳が圧迫される | 判断力や記憶力の低下が突然始まる |

| 高次脳機能障害 | 脳卒中・事故などによる脳損傷 | 記憶・注意・言語など複合的に影響 |

このように、物忘れという現象の背景には、さまざまな疾患が潜んでいる可能性があります。

次は、症状の見分け方・予防の工夫・医療機関に相談すべきタイミングについて、具体的な生活例とあわせて解説していきます。

症状の誤解から気づきを逃さないために

睡眠不足による物忘れを「疲れているだけ」と軽視したり、うつ病による記憶力低下を「性格が変わった」と誤解してしまうと、大切なサインを見逃すリスクが高まります。

以下のような状況では、専門医への相談を検討するタイミングと考えてよいでしょう。

- 今まで楽しんでいた趣味や会話に関心を示さなくなった

- 夜中に何度も目を覚ますようになり、日中もぼーっとしている

- 表情が乏しくなり、反応や言葉が減ってきた

- いつも通りの家事や外出を避けるようになった

こうした変化が現れたとき、単なる加齢と決めつけずに、「何かの病気が隠れていないか?」と視点を切り替えることが大切です。

家庭でできる気づきと工夫

医療機関を受診する前でも、日々の行動や会話から症状の手がかりを得ることは可能です。次のようなチェックを取り入れてみてください。

- 話しかけた内容を数分後に覚えているか確認する

- 服薬のタイミングを本人が管理できているか

- 電話や買い物の手順に混乱がないか

- テレビ番組の内容を覚えているか

チェック結果が思わしくない場合には、睡眠の質・生活リズム・気分の状態をあわせて記録しておくと、医師に相談する際に非常に役立ちます。

早期受診がもたらす安心

病気が原因であれば、改善できる物忘れも多く存在します。たとえば、

- うつ病であれば適切な治療で意欲・集中力が回復する

- 睡眠障害は環境・生活改善や薬物療法で対応可能

- 慢性硬膜下血腫などは外科手術で改善が期待できる

物忘れを一過性のものとして放置せず、「進行を防げるかもしれない病気」として向き合うことが、未来の安心につながります。

認知症ではない病気も含めた視点を持つ

「最近、物忘れが気になる」と感じたとき、私たちはすぐに認知症を疑いがちです。しかし、その背後には心・体両面の疾患が潜んでいる可能性もあります。

大切なのは、「物忘れ=認知症」という思い込みを捨てて、多角的に原因を探る視点を持つこと。そして、状態が軽いうちに気づき、支援・治療につなげる柔軟さです。

認知症の種類とそれぞれの特徴|治療可能なタイプにも注意

ひと口に「認知症」といっても、実は複数のタイプが存在し、それぞれに原因や症状の現れ方が異なります。特に大切なのは、治療や改善が見込める認知症もあるという点です。

認知症を大きく2つのグループに分けて、それぞれの代表的な種類と特徴をわかりやすく整理していきます。

認知症は大きく2つに分類される

| 分類 | 特徴 | 治療の可能性 |

|---|---|---|

| 変性性認知症 | 脳の神経細胞が変性・脱落することで徐々に進行 | 根本的治療は難しいが、進行の遅延は可能 |

| 症候性認知症 | 病気や外傷など明確な原因があるタイプ | 原因疾患を治療することで改善が期待できる |

代表的な変性性認知症3タイプ

-

アルツハイマー型認知症

日本で最も多いタイプ。記憶障害から始まり、徐々に判断力や日常生活能力が低下します。

-

レビー小体型認知症

幻視や錯覚が特徴。人の見間違い・実在しない人物が見えるといった症状が早期に出現します。

-

前頭側頭型認知症(ピック病)

人格や行動の変化が目立ちます。反社会的な行動・同じ言動を繰り返すなど、家族を驚かせる症状が多い傾向にあります。

改善が見込める症候性認知症にも注目

原因となる病気が明確にあり、適切な治療によって症状が改善・回復することが期待できる認知症もあります。

特に以下の4つは、「治らないもの」と決めつけてはいけない認知症として注意が必要です。

-

脳血管性認知症

脳梗塞・脳出血などが原因。脳の損傷による記憶や運動機能の障害が見られる。再発防止とリハビリによって進行を抑えられる。

-

慢性硬膜下血腫

頭部外傷後に脳が圧迫され、急激な記憶障害や行動の変化が現れる。手術で回復が可能なケースが多い。

-

正常圧水頭症

歩行障害・尿失禁・認知機能低下がセットで現れる。シャント手術による改善が期待できる。

-

甲状腺機能低下症

代謝の低下により認知機能も低下。ホルモン補充療法で明確な回復が見られる場合もある。

正確な診断が未来を分ける

物忘れや混乱といった症状が見られても、それがどの種類の認知症なのかを正確に見極めることが何より大切です。

「アルツハイマー型」と思っていたら「正常圧水頭症」だった、「うつ病」と思われていたが「レビー小体型認知症」だったというケースも少なくありません。

治療が遅れることで回復のチャンスを失わないよう、違和感があれば迷わず専門医に相談しましょう。

家族が知っておきたい混合型というケース

日本では、2つ以上の認知症が混在して起こる「混合型認知症」の割合も高くなっています。

たとえば、

- アルツハイマー型認知症+脳血管性認知症

- レビー小体型認知症+うつ病

混合型の場合、症状が複雑になり、診断までに時間がかかることもあります。そのぶん、家族がしっかりと症状の記録をとることが診断の助けになります。

正しい理解が支援への支えに

「認知症=治らない病気」と思い込まず、それぞれの種類や特徴、治療の可能性を知ることが大切です。

特に、症候性認知症の中には早期に対応すれば生活の質を取り戻せるタイプもあります。適切な知識と情報を持っていれば、不安を和らげ、前向きな支援へつなげることができるのです。

物忘れ・認知症への対応と予防法|家族の接し方と生活改善のヒント

物忘れや認知症の症状に直面したとき、当事者だけでなく周囲の家族や支援者の関わり方が大きな意味を持ちます。早期に気づき、適切に対応することで進行の抑制やQOL(生活の質)の向上が期待できます。

認知症に対する理解とともに、日々の暮らしの中でできる工夫や、家族ができる接し方・予防のための生活習慣を総合的にお伝えします。

認知症の人との関わりで大切な心がけ

暮らしの中で取り入れたい予防と支援のヒント

認知症の発症や進行には、日々の生活習慣が大きく関与します。予防的に取り入れたい習慣と、支援に役立つ工夫を以下に紹介します。

-

睡眠リズムの安定夜更かしを避け、毎朝同じ時間に起きることで脳機能の安定化を図る

-

軽い運動の習慣化ウォーキングやラジオ体操などを1日20~30分取り入れる

-

栄養バランスの取れた食事特にDHA・ビタミンB群・抗酸化物質を含む食品を意識

-

会話と笑いのある時間人と話す機会を日常的に持ち、笑顔の時間を意識的に増やす

-

趣味や役割を持つ花の世話、簡単な手芸、近所の見回りなど小さな役割が意欲につながる

便利な福祉用具とサポートツール

本人の安全と家族の安心を支えるために、日常生活を補助する道具やサービスの活用も重要です。

- 服薬管理には「お薬カレンダー」や「服薬タイマー」

- 外出時の安全には「GPS付き見守り端末」

- 火の元対策には「自動消火器」や「IHクッキングヒーター」

- 室内転倒防止には「段差解消マット」「手すりの設置」

地域包括支援センターに相談すれば、福祉用具のレンタル制度や介護保険サービスも活用できます。

家族が疲れすぎないための支援の輪

認知症の支援で忘れてはならないのが、「支える家族側のケア」です。

介護者が孤立してしまうと、本人への対応にも無理が生じてしまいます。地域には「認知症カフェ」「家族会」「ヘルパー派遣」「ショートステイ」など、介護負担を軽減する制度や場が整っています。

本人だけでなく、支える側も孤立させない、それが長く穏やかな介護につながる大きなポイントです。

大切なのは、正しく恐れ、温かく寄り添う姿勢

物忘れや認知症は、誰にでも起こり得るものです。避けることよりも、どう関わるか・どう備えるかが、本人にとっても家族にとっても安心を支える鍵になります。

正しい理解をもとに、早めの気づき・自然な対応・日々の予防を心がけていけば、心穏やかな日常を守ることは決して難しくありません。

何よりも、「できることを一緒に喜び、困ったときは支え合う」、そんな暮らしの姿勢こそが、最も強い支援であることを忘れずにいたいものです。