ロコモティブシンドロームを防ぐ|高齢者の移動力を守る生活改善とセルフチェック法

ロコモティブシンドロームとは何か|高齢者の歩行力を奪う運動器の衰え

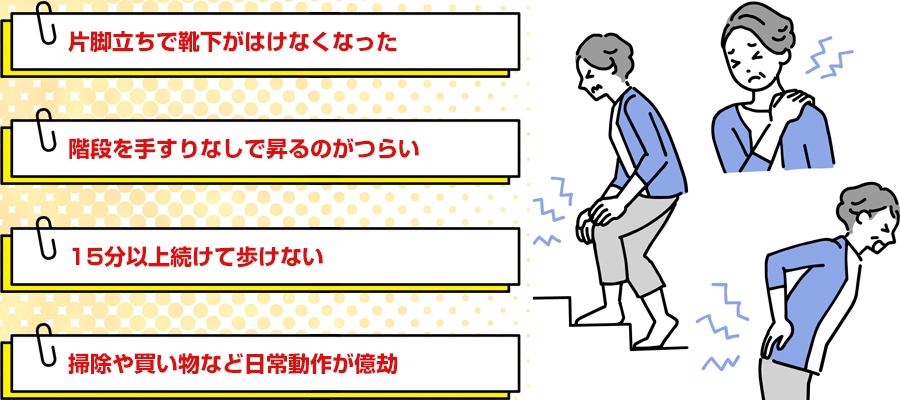

ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)とは、骨・関節・筋肉・神経など、体を支え動かす「運動器」に何らかの障害が起き、立ったり歩いたりといった基本的な移動機能が衰えてしまう状態を指します。特に高齢者では加齢とともにこの症状が顕著になり、介護が必要となる原因のひとつとなっています。

この概念は、2007年に日本整形外科学会が提唱したもので、高齢者の自立生活を脅かす新たな健康課題として広く注目されるようになりました。要介護の入り口として、早期の気づきと対策が求められるロコモですが、「老化だから仕方がない」と見過ごされがちな点がその深刻さを増幅させています。

ロコモの主な症状と進行段階

ロコモの本質的な怖さは、進行すればするほど身体機能が戻りづらくなる点です。転倒・骨折・寝たきりといった「負の連鎖」に陥る前に、早めの気づきと予防行動が求められます。

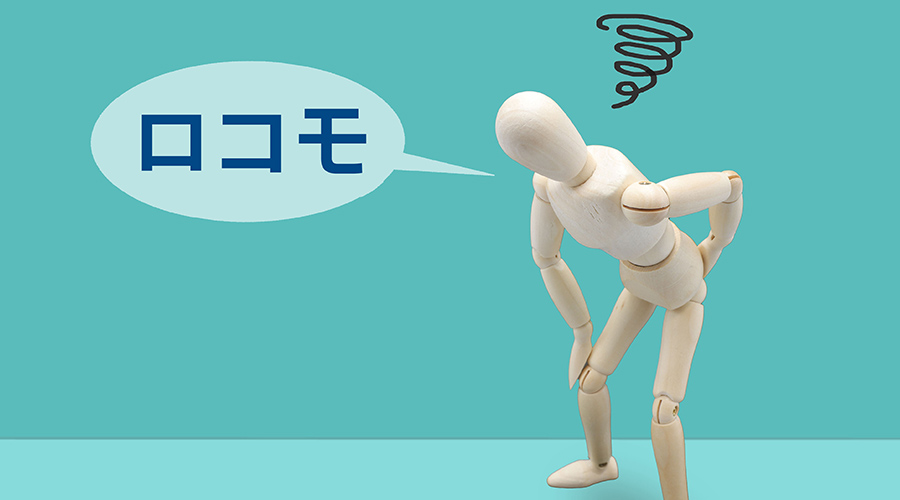

たとえば、以下のような兆候はロコモのサインかもしれません。

これらの変化は「年のせい」と片付けられがちですが、放置すれば確実に進行します。ロコモは生活の質(QOL)に直結する問題であり、できるだけ早期に認識し、対処することが何よりも求められます。

次に、ロコモの根本的な原因を掘り下げ、なぜ高齢者にとってリスクが高いのかを見ていきましょう。

ロコモの進行を防ぐために知るべき6つの要因|加齢・疾患・生活習慣の影響

6つの要因の複合リスクを意識することがカギ

これらの要因はそれぞれが独立して存在するのではなく、複合的に重なり合ってロコモを進行させるケースが大半です。たとえば、運動不足が栄養不足と重なることで筋力が著しく低下したり、疾患と痛みによって活動量が減ってさらにロコモが進行するといった具合です。

ロコモティブシンドロームを予防・改善するためには、自分自身の生活習慣や身体状況を正しく知り、それぞれの要因に応じたアプローチを取ることが大切です。どれか一つを変えるだけでも、連鎖的に他の要因の改善につながる場合もあるため、できるところから実践する意識が大切です。

自分の状態を知るロコモ度チェック|3つのテストと判定方法

ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)は進行性の運動器障害であり、早めに気づいて対応することが欠かせません。しかし、日常生活では「なんとなく体が重い」「歩くのが少し億劫になった」といった微細な変化を見過ごしてしまいがちです。そうした見逃しを防ぐためにも、自分自身の体の状態を客観的に確認できる指標があると安心です。

この項目では、日本整形外科学会が提唱している3つの「ロコモ度チェック」をご紹介します。自宅でも簡単にできる方法ですので、家族で一緒に取り組んでみるのも良いでしょう。

ロコモ度チェックの概要

-

① 立ち上がりテスト

下半身の筋力を測定するテスト

-

② 2ステップテスト

歩行能力や柔軟性、バランス能力を評価

-

③ ロコモ25

日常生活での支障を問う25の設問による自己評価

1立ち上がりテスト|筋力の基礎をチェック

このテストは脚力、特に太ももの前面にある大腿四頭筋の筋力を測定する簡易的な評価方法です。日常生活での「立つ」「座る」動作が問題なく行えているかがわかります。

-

手順

- 40cmの台(椅子など)に腰掛ける

- 腕は胸の前でクロス

- 両脚を肩幅に開き、つま先はまっすぐ前へ

- 反動をつけずに立ち上がり、その姿勢を3秒キープ

両脚で立てたら、片脚で試します。台の高さを30cm、20cmと徐々に下げていき、一番低い台で立ち上がれた高さがあなたのロコモ度を示します。

| ロコモ度 | 判定基準 |

|---|---|

| ロコモ度1 | 片脚で40cmの台から立ち上がれない |

| ロコモ度2 | 両脚でも20cmの台から立ち上がれない |

| ロコモ度3 | 両脚で30cmの台からも立ち上がれない |

筋力低下が進んでいる場合は、日常動作での転倒や骨折のリスクが高まるため、早期の運動習慣と医療機関での相談が必要です。

22ステップテスト|歩行能力を数値で把握

2ステップテストは、歩幅を通じて脚の筋力や柔軟性、バランス能力といった歩行機能を総合的に評価できる方法です。身体の協調性や姿勢の安定性が問われるため、転倒予防にもつながる見逃せないチェック項目です。

-

手順

- 床にスタートラインを引き、つま先を合わせて立つ

- できる限り大きく2歩歩き、両足を揃えて止まる

- スタートラインからの合計歩幅を測定

- 歩幅を身長で割って「2ステップ値」を算出

2歩分の歩幅(cm) ÷ 身長(cm)

| ロコモ度 | 2ステップ値の範囲 |

|---|---|

| ロコモ度1 | 1.1~1.3未満 |

| ロコモ度2 | 0.9~1.1未満 |

| ロコモ度3 | 0.9未満 |

このテストでは、歩幅の広さが歩行能力の指標となるため、日常生活における活動量の目安にもなります。数値が低いほど移動力が低下していると考えられ、早急な対策が望まれます。

3ロコモ25|日常生活の実感から総合評価

ロコモ25は、身体の痛みや生活動作の困難さを自己申告で評価するアンケート形式のチェックです。25項目の設問に5段階で答えることで、自身の生活レベルに即したロコモ度を数値で把握できます。

設問内容は、「歩く」「階段の昇降」「買い物」「家事」などに関する実生活の動作から、痛みや不安、気分の落ち込みといった心理的要素まで多岐にわたります。

-

判定方法

- 各質問は0点~4点で回答

- 合計点数が16点以上でロコモ度2以上の可能性

- 症状が強く、20点を超えるようであれば専門医の受診を推奨

定期的にロコモ25を実施し、身体の変化を数値として確認していくことで、進行の早期発見と対策が可能になります。家族や介護者が一緒に実施することで、見落としを防ぐことも期待できます。

ロコモ度チェックの活用方法

ロコモ度チェックの結果は、単なる数値や目安にとどまりません。ロコモの予兆や進行度を視覚化し、適切な運動や医療介入のタイミングを判断するための材料になります。

以下のような活用が推奨されます。

- 毎月1回、定期的に実施

- 家族でスコアを共有し、変化に気づく習慣を持つ

- スコアに応じた生活改善を実行(運動・食事・医療機関の受診)

継続してチェックを行うことで、日常の体調の変化にも敏感になり、健康寿命を延ばすためにつながります。

栄養でロコモを予防する食事習慣|骨・筋肉を守る食べ方の工夫

毎日の食事がロコモ予防の第一歩

ロコモティブシンドロームの予防において、「運動」と並んで重要なのが栄養バランスの取れた食事です。特に高齢者にとっては、筋肉や骨の健康を保つためのたんぱく質・カルシウム・ビタミンD・ビタミンKの摂取が欠かせません。

ロコモ対策に効果的な栄養素とその働き

| 栄養素 | 役割 | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 筋肉の材料となる。サルコペニア予防に不可欠。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| カルシウム | 骨の強化に寄与。骨粗しょう症予防に必須。 | 乳製品、小魚、大豆製品、緑黄色野菜 |

| ビタミンD | カルシウムの吸収を助ける。 | 魚、きのこ類 |

| ビタミンK | 骨の形成を促進し、骨密度の維持に貢献。 | 納豆、ブロッコリー、海藻類 |

吸収率を高める食事の工夫

これらの工夫により、栄養素の吸収効率を高め、ロコモ予防効果を最大限に引き出すことが可能です。

「さあにぎやかにいただく」で多様な栄養を意識

この10品目の中から毎日少なくとも7種類以上を摂るよう意識することで、栄養の偏りを防ぎ、身体機能を守ることができます。実際に、多様な食品を取り入れている高齢者ほど、歩行速度や握力といった身体能力が高く維持されているという研究結果もあります。

実践的なロコモ対策献立例

-

朝食例

- ごはん+焼き鮭

- 小松菜と油揚げの味噌汁

- ヨーグルト+バナナ

-

昼食例

- 鶏肉の照り焼き

- ごぼうサラダ

- 豆腐とわかめの味噌汁

-

夕食例

- ぶりの塩焼き

- ほうれん草のおひたし

- 納豆ごはん+味噌汁

このように日々の食事にちょっとした工夫を加えることで、栄養素のバランスを整え、筋肉や骨の健康維持をサポートできます。高齢期の身体機能を守る鍵は「今の食事」にあります。

自宅でできる予防運動|「ロコトレ」と日常生活での簡単な取り入れ方

ロコモティブシンドロームを防ぐには、特別な器具や広い場所がなくても、自宅でできる運動の継続が鍵になります。中でも効果が期待されているのが、ロコモーショントレーニング(通称ロコトレ)です。ロコトレは、移動機能の維持と向上を目的に考案された運動で、高齢者でも無理なく行えるよう設計されています。

ここでは、自宅で簡単に取り入れられるロコトレの基本2種目と、日常の動作を活用した取り入れ方について、わかりやすく紹介します。

ロコトレ①片脚立ち

- 左右それぞれの脚で1分間ずつ立ち続ける

- 1日3回を目安に実施

- 転倒防止のため、机や椅子の背に手を添えてOK

注意:ふらつきやすい方は必ず支えがある場所で行ってください。

ロコトレ②スクワット

- 足を肩幅に開き、2~3秒かけてゆっくり腰を落とす

- 5~6回を1セットとし、1日3セットが目安

- ひざがつま先より前に出ないよう意識する

注意:体力に合わせて無理なく回数を調整しましょう。

ロコトレは、シンプルな動作で筋力・バランス感覚の両方を鍛えることができ、転倒リスクの低減にも大きな効果をもたらします。毎日少しずつでも続けることが、将来の要介護リスクを軽減する未来へつながっていきます。

さらに、日常生活の中にも予防運動を取り入れる工夫を加えると、無理なく習慣化が可能になります。

日常に取り入れやすい運動習慣の工夫

-

階段を使う習慣

外出時や駅ではエスカレーターを避け、なるべく階段を使用する

-

買い物歩き

近所の買い物を「歩くことが目的」と考えて積極的に外出

-

家事を運動代わりに

掃除や洗濯を少し大げさな動作で行い、全身を使って動く

-

歯磨き中のつま先立ち

筋力アップのちょっとした隙間時間を活用

このように、自宅でのロコトレと日常生活の中のちょっとした工夫を組み合わせることで、特別なジム通いや器具を使わずとも、高齢者でも無理なくロコモ予防に取り組むことができます。

特に重要なのは、「毎日続けられることを、無理なく取り入れる」という視点です。運動は負担になってしまうと継続が難しくなります。例えば朝の歯磨きの時間にかかとの上げ下げを10回行う、テレビCMの間だけスクワットをする、といったような「ながら運動」も立派なロコトレの一部です。

また、ロコモ予防の観点からは、「意識して体を動かす時間」だけでなく、「日常動作の中にある運動」にもしっかり注目することが求められます。例えば、

- 朝、寝起きに軽くストレッチを行う

- 洗濯物を干すときに背伸びをして体幹を伸ばす

- 料理の際に足踏みをしながら台所に立つ

こうした動作を「運動」と意識して繰り返すことで、身体機能の維持につながり、自然と筋力やバランス力が鍛えられていきます。

運動の習慣化が難しいという声もありますが、毎日少しずつでも「動くこと」を意識して生活するだけで、将来の寝たきりや要介護のリスクを大きく減らすことができます。

「続けられる工夫」としておすすめなのが、運動記録ノートの活用です。1日1回行ったロコトレや階段の昇り降りの回数などを手帳にメモするだけでも、モチベーション維持につながります。

さらに、家族と一緒にロコトレに取り組むことで、運動への抵抗感も軽減され、楽しく継続できるようになります。お孫さんと一緒に「スクワット競争」などの遊び要素を取り入れてみるのも一案です。

このように、「やらなければならない」から「できるときにやってみよう」へと意識を柔軟に切り替え、自分のペースで予防に取り組むことが、ロコモ対策を長く継続するコツです。

毎日少しの意識と行動の積み重ねが、将来の健康寿命を延ばし、自立した暮らしを支える大きな力となります。今日から、まずは1分の片脚立ちから始めてみましょう。

健康寿命を伸ばすために今から始める|ロコモ対策の継続が生む未来の自立力

高齢化が進む日本社会において、自立した生活を長く続けられるかどうかは、長寿そのもの以上に問われるようになっています。その鍵を握るのが「健康寿命」の延伸です。そして、その実現において中心的なテーマとなるのが「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」の予防と対策です。ロコモは進行すればするほど移動機能が制限され、日常生活全体の質を左右する要因となります。しかし、その進行は適切な知識と生活習慣によって十分に食い止めることが可能です。

ロコモ対策で得られる

5つの未来像

- 自分の足で買い物や旅行に出かけられる自由

- 転倒や骨折のリスクを減らし、入院・介護を回避

- 周囲への負担が少なく、家族と良好な関係を継続

- 認知機能や心の健康も保ちやすくなる

- 社会参加・趣味活動が継続でき、生きがいが生まれる

ロコモ対策で意識したい

3つのキーワード

- 継続:運動も食事も、習慣にすることが最も重要

- 記録:体重や歩数、食事内容を記録しながら進捗を見える化

- 共有:家族や友人と目標や課題を共有し、お互いを支え合う

継続的なロコモ対策のためには、「楽しく取り組める仕組み」を持つことが大切です。たとえば、ウォーキングにはお気に入りの音楽を持参したり、友人と週末に散歩をする習慣をつくったりするなど、工夫次第で運動が楽しみになります。また、運動の後に記録をつけることで、過去の自分と比較しながら達成感を得ることも可能です。

食生活においても、単に栄養素の数値にとらわれるのではなく、「季節の食材を楽しむ」、「彩りを意識した献立にする」といった工夫を取り入れることで、毎日の食事が生活に潤いを与え、長続きのコツとなります。

何よりも重要なのは、「始めること」「やめないこと」、そして「続けられる工夫をすること」です。完璧にやろうとするのではなく、自分のペースで少しずつ積み重ねていくことが、将来の自立した暮らしに直結します。誰かに見せるための努力ではなく、自分の未来のための投資として、今日から踏み出してみましょう。

高齢期を「不自由を我慢する時期」ではなく、「自分らしく楽しめる時間」として過ごせるよう、ロコモ予防はその出発点です。これまでの小さな習慣が積み重なった先に、「歩ける」「動ける」という自信と自由が広がっているはずです。